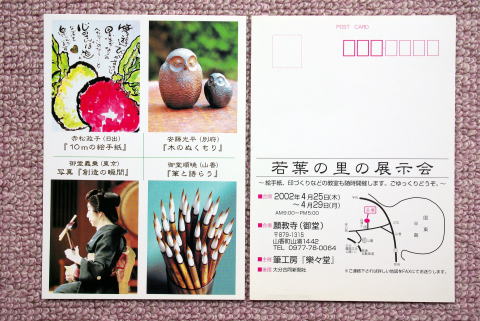

『田園の詩』NO.89 「国民文化祭」(1998.11.3) 『国民文化祭・おおいた’98』が10月17日から始まりました。翌18日の オープニングパレードは、直前まで台風10号による大雨があったりして、関係 者は気をもんだと思いますが、台風一過の晴天のもと無事に行われました。 昭和61年から各都道府県持ち回りで、毎年開催されてきた『国民文化祭』も、 今年で13回目になりますが、まだあまり周知されていないようです。 先日、東京からきた友人達も「そんな大会があるなんて知らなかった」といって いました。スポーツに『国民体育大会』(国体)がありますが、『国民文化祭』は 芸術・文化の国体ともいえるものです。 さて、『おおいた’98』では、26日までの10日間、県内の32市町で、音楽、 演劇、美術、伝統芸能、文芸…など、芸術・文化に関わるさまざまな事業が繰り 広げられます。 そんな中で、わが町では県内各地の工芸作品と九州各県を代表する伝統的 工芸品を展示・紹介する『地域工芸の祭典』を開催中です。  筆工房・楽々堂も、山奥の寺を会場にして展示会を開催することがあります。 遠いところを皆さん見に来て下さいます。ありがたいことです。 芸術・文化活動を行う時、ほとんどの場面で≪道具≫が必要になります。例えば、 音楽を演奏するのに≪楽器≫が、茶道や華道では≪茶器≫や≪花器≫が、書道で は≪筆≫や≪紙≫が使用されます。 そして、高い芸術性を求めれば求めるほど良い道具が必要になり、逆にいえば、 品質の良い道具はそれ自身が高い芸術性を産み出すといっても過言ではありま せん。その道具を作るのは職人です。つまり、職人が文化活動の根底を支えている といえるのです。 『国民文化祭』も全国的に周知されていけば、今後、文化活動がますます重要視 され盛んになることでしょう。 しかし、職人はだんだん少なくなっています。『国民文化祭』が数十回を迎える頃、 職人がいなくなっていて、そこで使われる道具が手に入らないという事態が起こる かも知れません。 この時期に、田舎の小さな町で、職人の仕事を紹介する『工芸展』を開催すること の意義は大きいと思います。 (住職・筆工) 【田園の詩NO.】 【トップページ】 |